HOME=古代地中海世界の歴史(‘04)=(TV)〔主任講師:本村凌二(東京大学大学院教授)〕〔主任講師:中村るい(大妻女子大学非常勤講師)〕全体のねらいイデオロギーの対立が終焉し、それとともに文明の衝突が予告されている。事の当否はともかくとして、キリスト教文明とイスラム文明を生み出した母胎として古代地中海世界があったことは忘れるべきではない。そこには、オリエント、ギリシア、ローマを中心としながらも、多種多様な人々が人類史上最初の試みと創作を行った舞台でもあった。その壮大な文明の歴史をふりかえることによって、現代文明の源流をさかのぼるだけではなく、21世紀の展望を開く機会にしたい。

回テーマ内容執筆担当講師名(所属・職名)放送担当講師名(所属・職名)

1地中海世界の古層(前4−3千年紀)

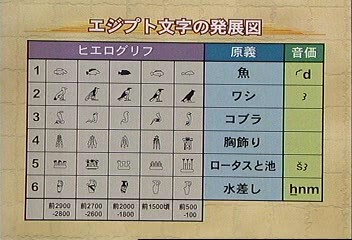

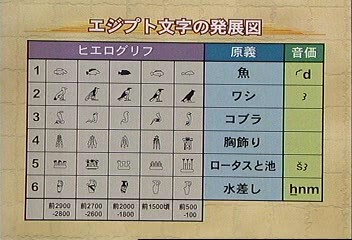

農耕や牧畜が広がり、灌漑農業が営まれるなかで都市が生まれ、そこに文明が誕生したと言われる。メソポタミアとエジプトにおいて、宗教と王権はいかなる関わりをもっていたか、また、文字の発明は人間の社会にどんな影響をおよぼしたか、などについて考えてみたい。本村凌二(東京大学大学院教授)本村凌二(東京大学大学院教授)| メソポタミヤ文明 楔形文字:変化がはげしい シュメール人 何系がわからない ギルガメッシュの中に洪水伝説がある。これを メソポ チグリスは不定期に氾濫し、非常に悲観的な人生観をもっていた。神は3000もいた。死後の世界観がない。 セムが巻き返す ウル第三王朝ージグラットの建設 エジプト文明ー動物を神々とするのは、狩猟民のルーツ 民族:ハム語系 ヒエログリフ:3000年間 変化がない ピラミッド:奴隷か? 墓からは、男女半々、子供もでる。 出勤簿:母危篤の為,帰省。二日酔いなどの理由記載がある。 契約書がでてきた。パンとビールを与えるとかいてある。 7月〜10月は農閑期でこれを救済する国家プロジェクトであったようである。 |

2地中海世界の激流(前2千年紀)

鉄器と戦車の使用は、人類の歴史に多大の影響をおよぼした。それまでゆったりと流れていた歴史は急速に動きだし、諸民族の興亡がめまぐるしくなった。古バビロニア王国は崩壊し、エジプトの諸王朝も大きな動揺をくりかえしている。そうしたなかでも新しい文化が創造されていることに注目したい。同上同上

| メソポタミヤの諸民族 非セム語系・・・シュメール人、エラム人(イランに当たる地域) セム系・・・アッカド人、アモリ人(アムル) 印欧系・・・ヒッタイト、ミタンニ (この登場が新しい、交流が始まる) |

| アッカド王国において、非セムとセムが融合していく、 都市と都市の戦いは、神と神の戦い ハムラビは力をもったー首都バビロンをつくりハムラビ法典を制定(最初の法ではなく、地域の集大成)同害復讐原則「目には目を歯には歯を)ヒッタイトに滅ぼされる。 ヒッタイトやミタンニは戦車を持っていた。 エジプト人:来世概念がでてくる トトメス 3世 戦車により アジアまでユーフラテスまで領域を広げる。芸術の復興 エジプトのルネッサンスといわれることをする。アメンラーを廃止し、唯一神アトン神を決める。史上初の一神教。 次のツタンカーメンはアメンラーを復活させる。 |

3諸民族の波動(前2千年期末・前1千年紀初)

前2千年紀末には東地中海世界で民族移動が激しくなり、「海の民」の出現で広い地域で混乱がおこった。さらには、フェニキア人、アラム人、ヘブライ人などが姿を現し、なかには西地中海や中央アジアにまで進出する勢力もいた。地中海沿岸地域における諸民族の混迷の諸相をたどっておきたい。同上同上

| ダビデ王とその子ソロモン王のことはヘブライの民は栄えたが、その後分裂

フェニキア人:海の民の技術を取り入れ、船をつくる。アフファベットもつく。

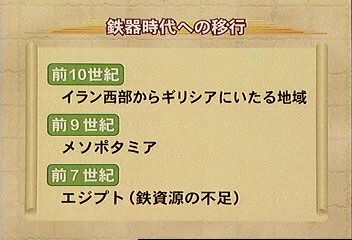

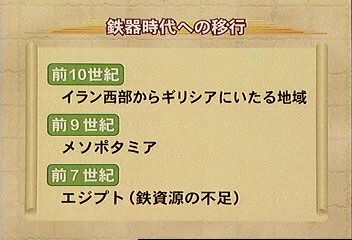

青銅時代から鉄器時代にはいる。ヒッタイトが独占していたとされるか、海の民は知っていたようだ。

むしろ周辺からj始まった。エジプトが廃れた要因もある。 むしろ周辺からj始まった。エジプトが廃れた要因もある。

|

4世界帝国の出現(前1千年紀前半)

前1千年紀初頭における騎馬遊牧民の脅威と騎乗技術の普及は強大な権力を出現させることになる。アッシリア帝国は初めてオリエント全土を統合し、やがてペルシア帝国は東地中海からインダス川流域におよぶ広大な覇権を築いた。これら世界帝国の成立をめぐって、その世界史的意義を考えてみたい。同上同上

| 小国が群雄割拠の時代に一度なる。騎馬遊牧民が、力をもつ。 |

5オリエント世界の美術5回、9回、13回は古代地中海世界が生みだした美術を、主に人間表現の観点から考察する。まず、ギリシア美術以前のオリエント世界では、人間の身体はどのように表現されたのだろうか。メソポタミアやエジプトの美術がアルカイック期のギリシアにどのように影響したのか。そこに見られる美意識の違いを検討する。中村るい(大妻女子大学非常勤講師)中村るい(大妻女子大学非常勤講師)

| エジプトの美術は、幾何学的な枠に嵌めようとする。 エートス:理想

パトス:情感

|

6都市国家の成立(前1世紀前半)前1千年紀初頭の混迷は地中海沿岸地域に定着しつつあった人々に都市国家という集団を形成させた。とりわけギリシア人は、王政、貴族政、僭主政を経るなかで、民主政の基盤を築いていく。それとともに、オリエント文化の影響のなかで独自の高度なギリシア文化が生まれていく様に注目したい。本村凌二本村凌二

7古典期ギリシア(前5・4世紀)ギリシア・ポリスでは成年男子の市民団内部において民主政が築かれている。それは世界史上で最初の民主政であったが、女性、外人、奴隷は差別され、抑圧されていた。このような矛盾をかかえながらも、類稀なる文化活動が営まれ、人類文化のひとつの規範が誕生した。その功罪の現代的意義を考えたい。同上同上| ギリシアでは、化石の発掘は行われており、これが、神話時代の怪物として現れる。 |

8地中海世界とヘレニズム(前4―1世紀)アレクサンドロスの大帝国はギリシア風文化を普遍性のあるものとして普及した。このヘレニズム文化はその後の地中海世界の土台となり、人々の交流や物資の交易を通じて、地中海沿岸地域がひとつの世界として意識される潜在力をほのめかすものでった。ヘレニズム文化の可能性と限界を考えてみよう。同上同上

| ギリシアの悲願はペルシャの制圧であった。マケドニアから出発したアレキサンダーは 長い槍を方陣に組み、無敵を誇り、5倍のペルシャを制圧。しかしギリシア神話での神々は、はるか大遠征をおこなう。自身と神と思い込んでいるアレキサンダーは遠征を終えることなく、インドまで達する。しかし部下の望郷の懇願により、引き返す。帰りに高熱に犯され、三十数歳で死ぬ。 途中エジプトも制圧し、ファラオにもなっている。 |

9ギリシア世界の美術ギリシア古典期の美術、とくにパルテノン時代に、西洋美術における人間表現の理想的な型が確立したとされる。彫刻家フェイディアスが指揮をとったパルテノン神殿の建築と彫刻、ほぼ同時期に彫刻家ポリュクレイトスが完成した理想的男性立像について考察する。中村るい中村るい| BC5:コントラポスト:彫刻の重心を左右対称を突き破る。 アルカイック後半:エートス あるべき姿中心 クラシック期:生命感、動き。パトスの動き かつ秩序がある。 パルテノン神殿:アクロポリス(高い都市) 女神アテナBC447 エートスとパトスのバランス 造形活動にかかわる3者 注文主(アテナイ)作る人(技術者)受け取る人(市民・同胞) パルテノンには1箇所の直線がない。台、軒、柱の傾き、破風彫刻 |

10ローマ共和政(前5−1世紀)前500年ころ、先住民のエトルリア人の勢力を駆逐してラテン人の一派が共和政の都市国家を樹立した。ローマ人とよばれた国家はイタリア半島に覇権を築き、やがてカルタゴ人の勢力をも斥け、地中海に並ぶ者なき大帝国を築くことになる。なぜローマは強大になったのか、その秘密を探ってみたい。本村凌二本村凌二| エトルリア文字が後のローマ字になる。王が存在。クラシス・ケンテュリア制、 スピキオとハンニバル: 自国をどう呼んでいるか?=SPQR 元老院と市民 ローマは独裁政、貴族政、民主政 全てがあったが、バランスが取れていた。征服しつつ、取り込むことに大きくなる。 ピリビオスの分析によれば、ローマ人の神々には (慎み)がある。ギリシアの宗教には 個人救済 (観)しかない |

11地中海世界帝国の形成(1世紀)カエサルの覇権はアウグストゥスの治世に揺るぎなき皇帝権として確立する。帝国の各地に道路網が整備され、度量衡も統一されて、ローマは地中海を内海とする大帝国となった。それはひとつの海域世界の成立でもあり、近代世界の到来を予知するものであったが、同時に古代的限界をもっていた。同上同上| 500年にわたり共和制を維持してきたが、カエサルは、帝政を引こうとした。その反感により殺された。 その後継は、共和制を形だけ残し、兼任という形で支配していった。 身分構成は、奴隷。解放奴隷、自由人、騎士、元老 |

12「ローマの平和」と地中海世界の融和(2世紀)かくも広大な地域に長期にわたって強大な帝国が君臨したために、「ローマの平和」とよばれる繁栄期が実現する。オリエント文化、ギリシア文化、ラテン文化は融合し、まさしく地中海文明の満開をもたらした。文明の融和がいかにして可能であったのか、その好例としても興味深いところである。同上同上2003/11/151654110.doc3回テーマ内容執筆担当講師名(所属・職名)放送担当講師名(所属・職名)5賢 パックスロマーナ あまりに安定していて、「歴史がなかった」時代と皮肉される。kッォ990p。

むしろ周辺からj始まった。エジプトが廃れた要因もある。

むしろ周辺からj始まった。エジプトが廃れた要因もある。