HOME

= 人格心理学(‘04)=( TV)

〔主任講師: 榎本博明(名城大学教授)〕

〔主任講師: 桑原知子(京都大学大学院助教授)〕

全体のねらい

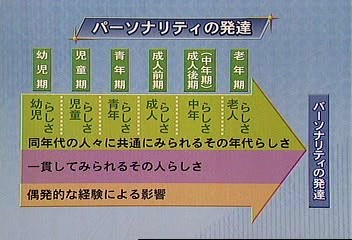

私たちのパーソナリティは、どこまでが遺伝で決まるのか。パーソナリティ形成に影響する文化・環境的要因にはどの

ようなものがあるのか。人生の流れのなかで、パーソナリティはどのように発達していくのか。私たちの自分らしさと

いうのは、どのように保たれるのか。パーソナリティはどのようにとらえることができるのか。パーソナリティの病理

にはどのようなものがあり、どんな対処が必要なのか。このような疑問を解明すべく、パーソナリティについてさまざ

まな角度から考えていきたい。

回テーマ内容

執筆担当

講師名

(所属・職名)

放送担当

講師名

(所属・職名)

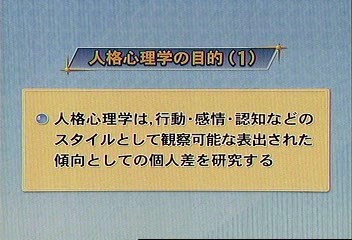

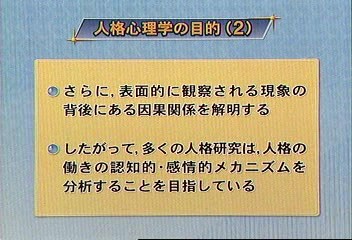

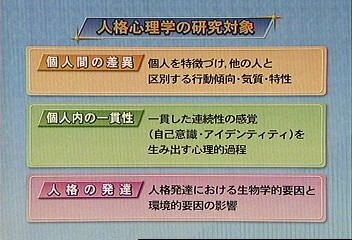

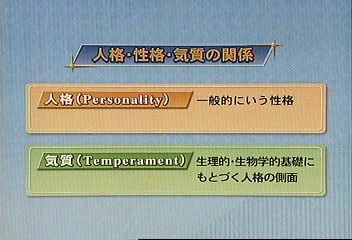

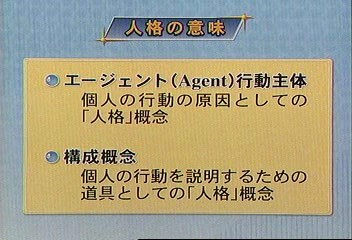

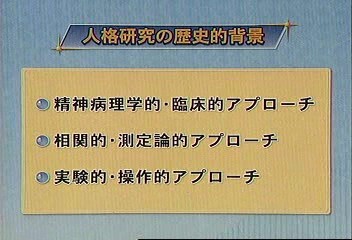

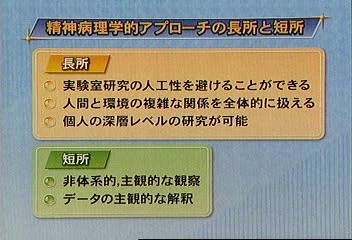

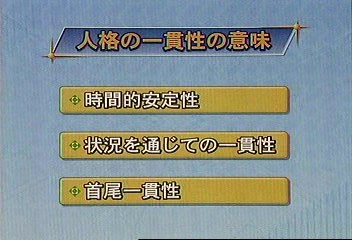

1 パーソナリティ概念の問題

心理学で広く使用されているパーソナリティ(人格・性格・ 気質)の概念について、

詳しく考察する。パーソナリティ概念は、本来「構成概念」 であるが、使用される研究領域によっては、実態概念のよう

にも扱われており、研究上の混乱の一因にもなっている。そ こで、従来の代表的な研究を通じて、パーソナリティ関連概 念について整理し検討する。 若林明雄

(千葉大学助 教授) 若林明雄 (千葉大学助 教授)

| |

|

|

|

|

|

| |

|

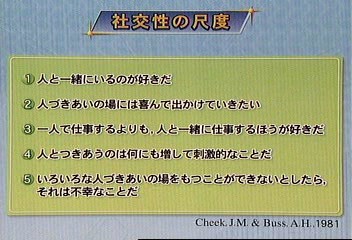

社交性と不安の相関関係は「社交性があるから不安が低いのか、不安が低いから社交性が高いのかわからない。 |

| |

|

|

|

|

|

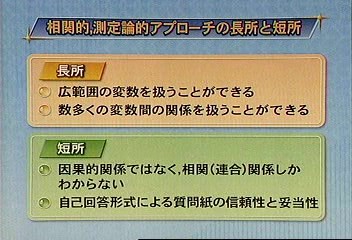

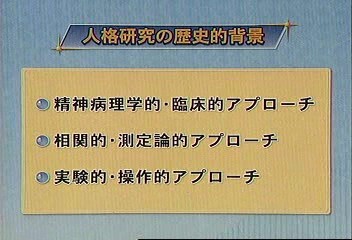

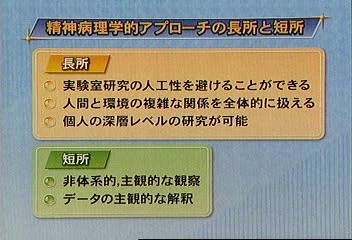

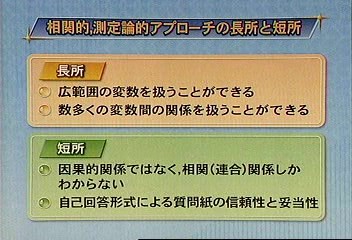

| 精神病理学的+相関論、観測的+実験的の3つのアプローチを複合的につかう |

|

|

| |

|

|

|

|

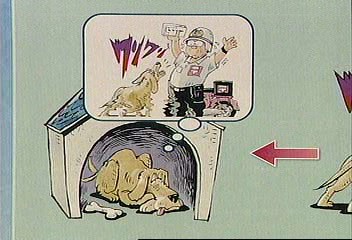

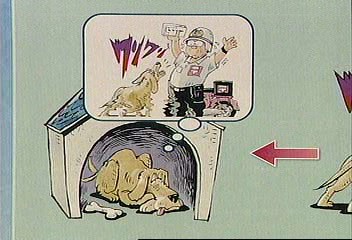

犬は自分のフィードバックがない。 人はフィードバックがある。

先にフィードバックがあり、セーブがかかる。 |

| |

|

|

| ミネソタ ツイスター |

|

|

|

|

|

|

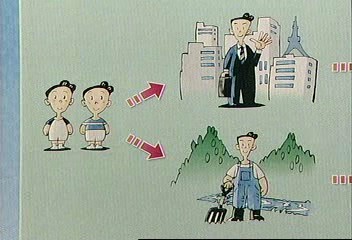

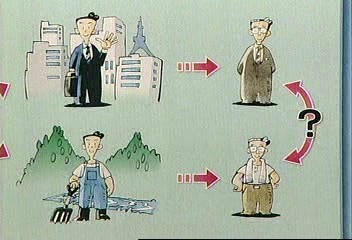

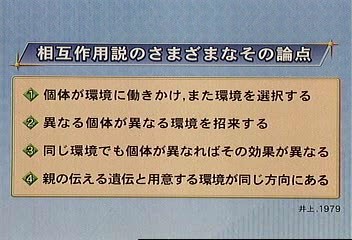

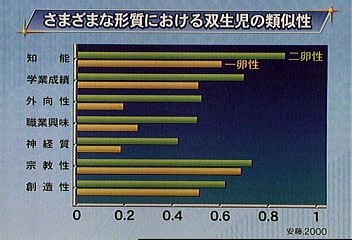

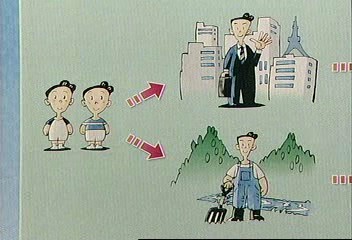

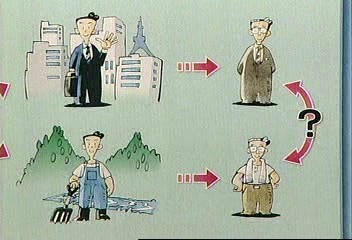

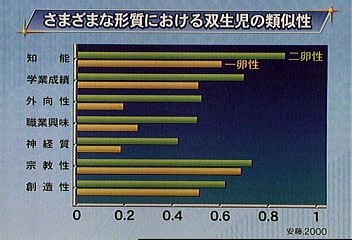

| 双子が違う成長を経て |

どうなるか?60年後に調査した結果なにからなにまで同じだった。 |

環境の影響はあるが、遺伝だ環境を選んでいる |

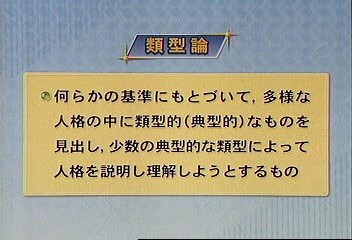

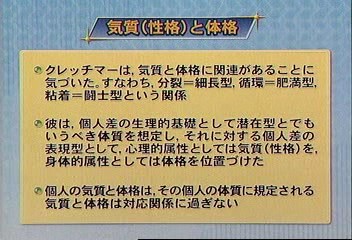

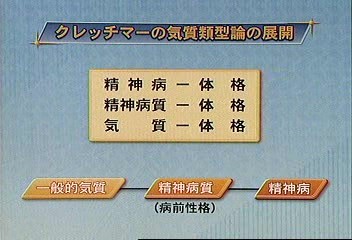

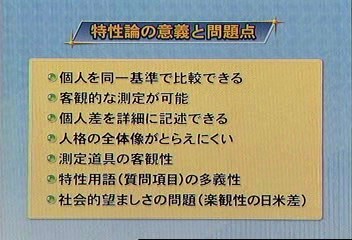

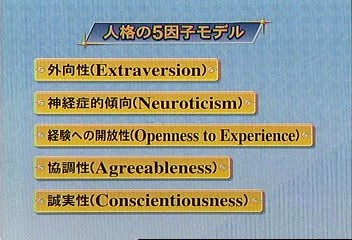

2 パーソナリティの 類型論と特性論

パーソナリティの理解の仕方として代表的な類型論と特性

論について、代表的な理論を紹介しながら、その考え方の基 本理念を検討するとともに、現在の動向を解説する。特に、

ビッグファイブ理論から導かれた最近のタイプ理論について も、紹介する。 同上同上

| |

|

|

|

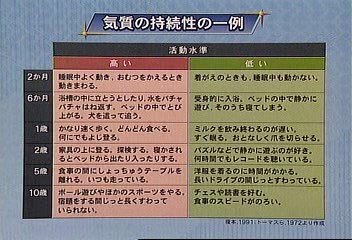

現代日本人にあてはめて6気質に分けられる |

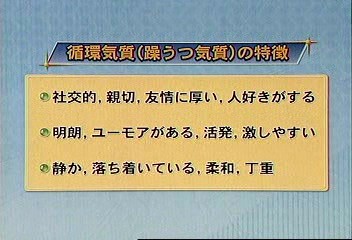

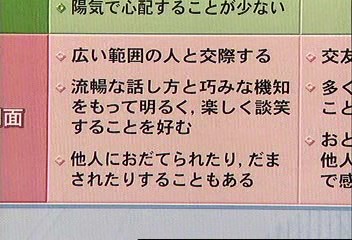

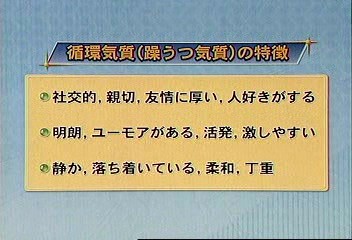

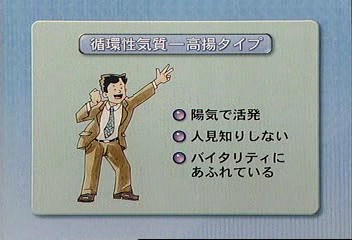

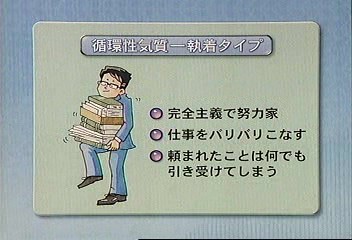

| 循環気質 |

|

|

|

|

|

| 一つ目の特徴と2もしくは3のどちらかをもっている |

基本+2 |

基本+3 |

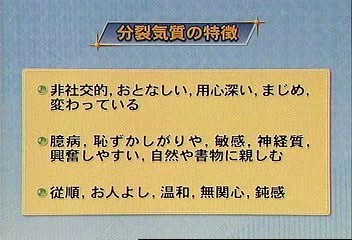

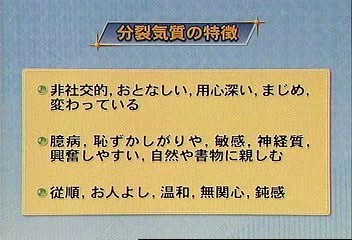

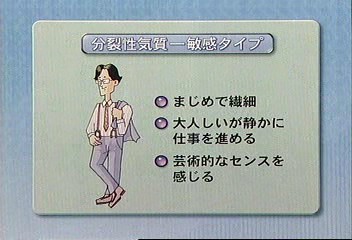

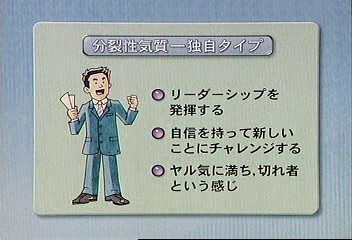

| 分裂気質 |

敏感タイプ |

独自タイプ |

|

|

|

| 一つ目の特徴と2もしくは3のどちらかをもっている |

分裂+2 |

分裂+3 |

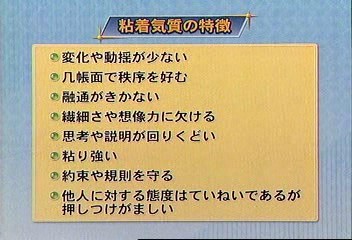

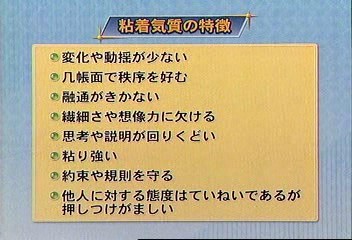

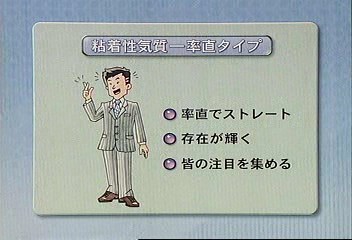

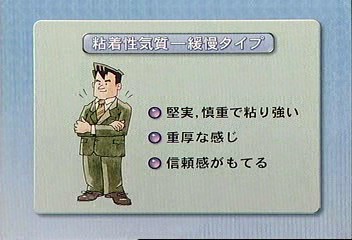

| 粘着気質 |

率直タイプ |

緩慢タイプ |

|

|

|

| |

粘着+2 |

粘着+3 |

性格そのものには、いい悪いはない、どういう形で現れるか?外交的はずうずうしいとかに現れる場合もある。

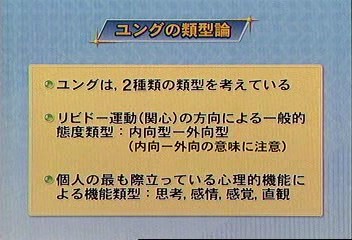

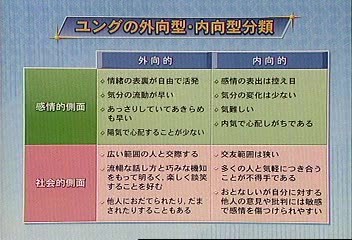

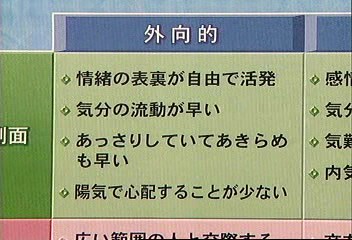

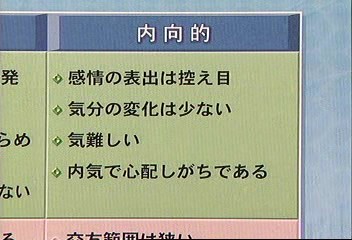

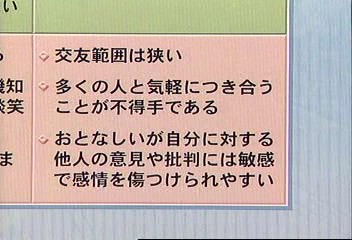

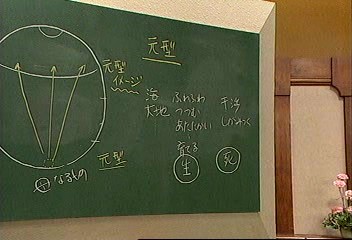

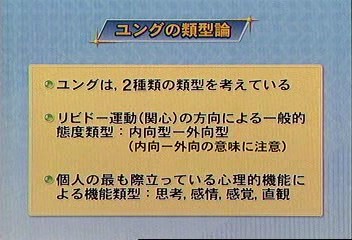

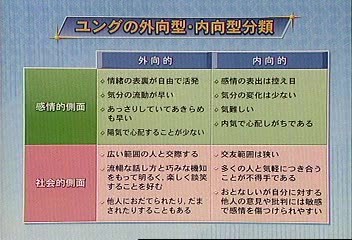

| ユングの類型論 |

|

|

|

|

|

| 内向的:判断の基準が自分にある。 外向的:判断の基準がまわりにある。 |

|

|

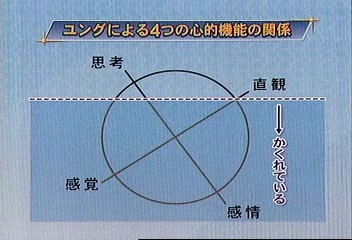

| ユングの水車 |

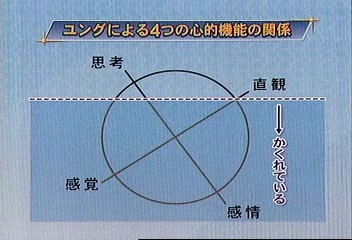

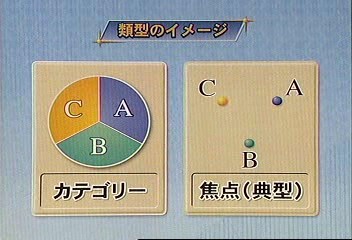

類型のイメージ |

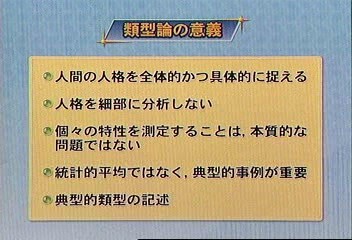

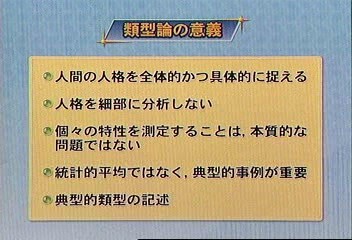

類型論の意義 |

|

|

|

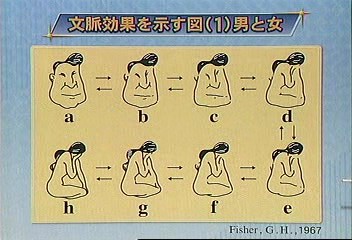

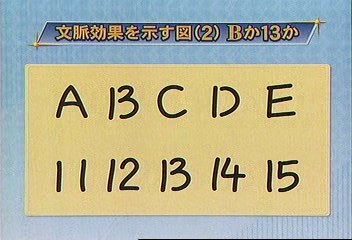

| 直感ではない直観 この絵の画家のいとはなにか? |

類型論はカテゴリー分けではない。どこに近いかである |

|

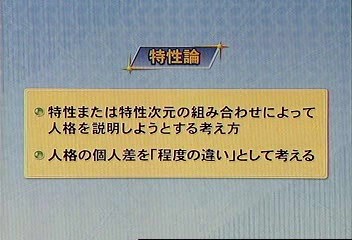

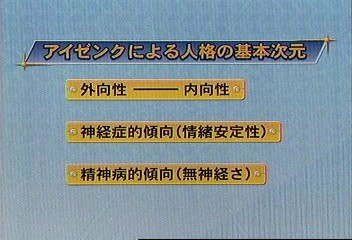

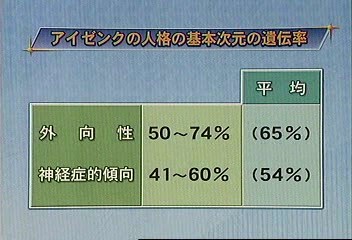

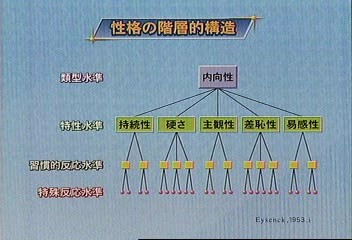

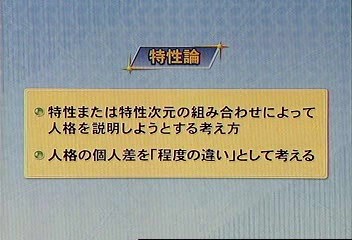

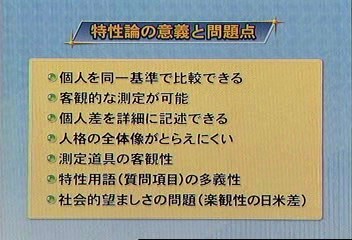

| 特性論 |

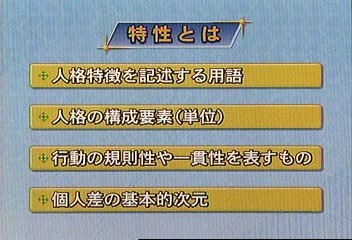

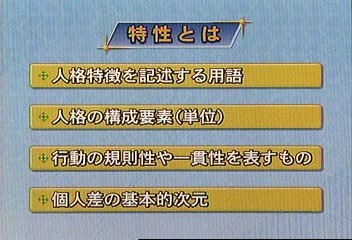

特性とは |

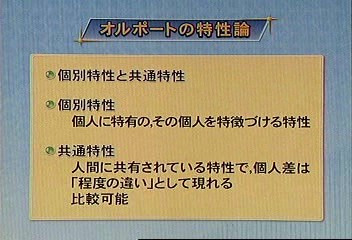

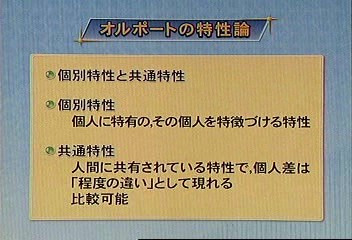

オルポートの特性論 |

|

|

|

| 人格を構成している部分から、全体を考えようとする |

要素をあわせると性格になる |

|

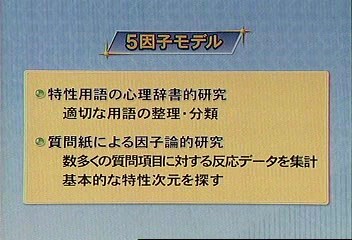

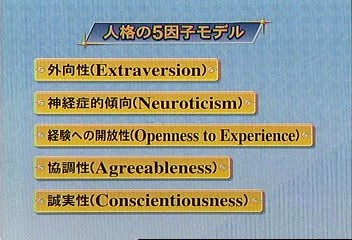

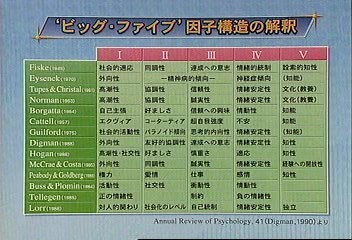

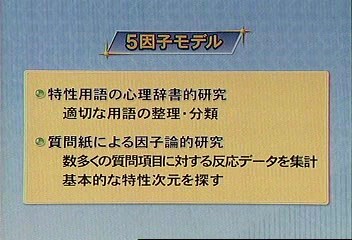

| 5因子モデル |

5因子モデル |

|

|

|

|

| アイゼンクは3つとかに分けたが、人によっては12にわけた。最近の統一は5つになる |

|

|

| |

|

|

|

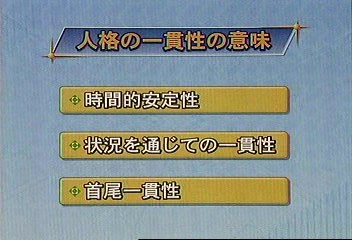

類型論と特性論を組み合わせて考える。 しかし、我々はいつでも同じか> |

|

| |

|

|

3

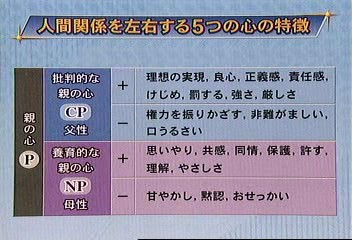

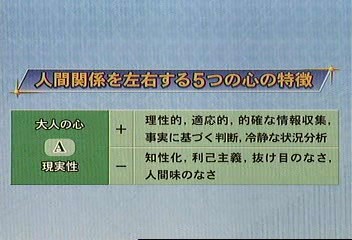

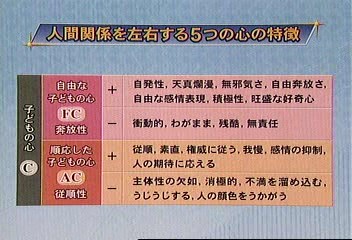

対人関係にあらわ れるパーソナリテ ィ

個人のパーソナリティの特徴は、対人関係の中に端的にあ らわれる。対人的な開放性や他者のパーソナリティの認知、

他者の目に映る自分と自己呈示など、対人関係場面における パーソナリティの問題を取り上げて解説する。 榎本博明 (名城大学教 授) 榎本博明 (名城大学教 授)

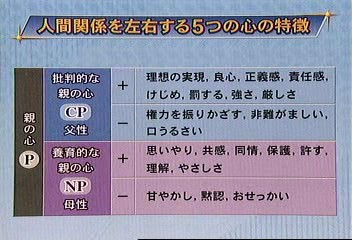

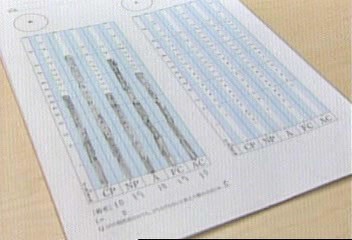

| エゴグラム CP NP |

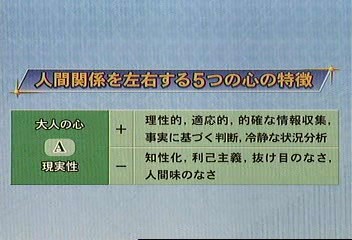

エゴグラム A |

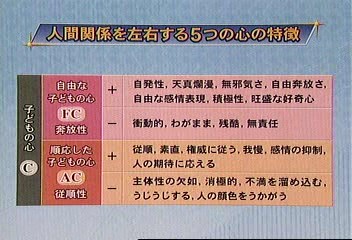

エゴグラム FC AC |

|

|

|

| |

|

|

| エゴムラム |

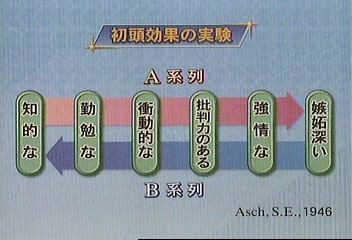

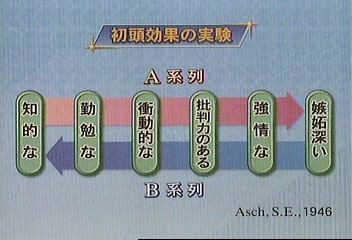

初頭効果:第一印象 |

|

|

|

|

| |

同じ人格を説明するにしても、いいほうから話さないといけない |

|

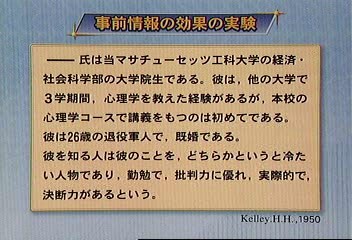

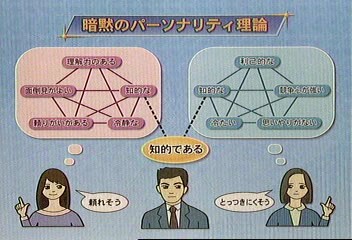

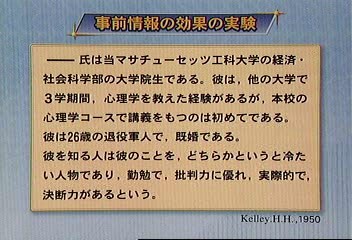

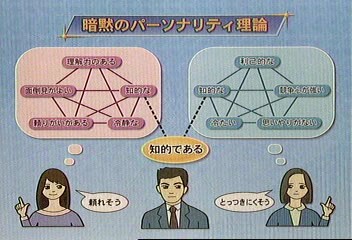

| 暗黙のパーソナリティー理論 |

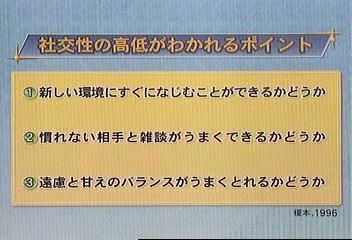

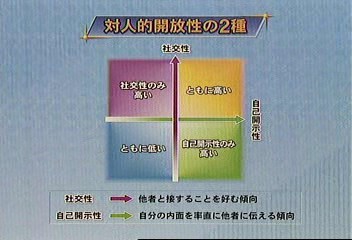

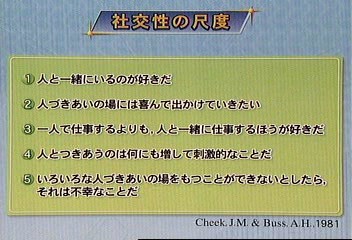

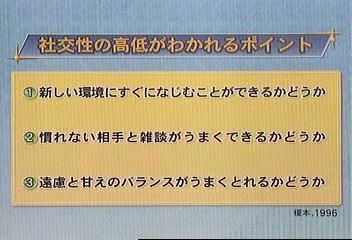

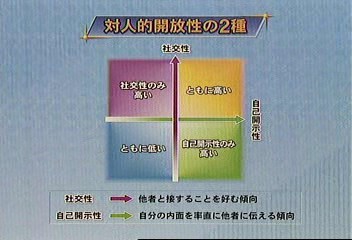

対人的開放性ー社交性、 |

|

|

|

|

| 知らない人にあると人格を推理する。時には偏見になる |

|

|

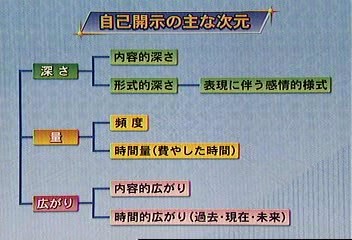

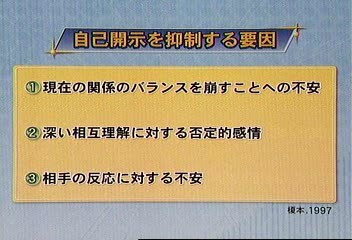

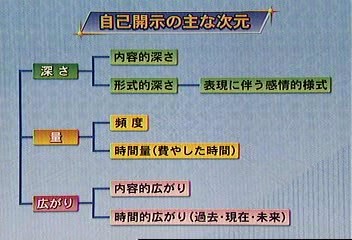

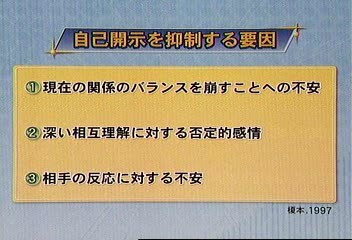

| 対人的開放性ー自己開示性 |

|

|

|

|

|

| |

| ぺらぺら話すが本音を言わない |

|

| |

朴訥ながら本音を率直にかたる人 |

|

開示性がたかいからいいとは限らない。ずうずうしいババアにもなる。どう発現するかである。 |

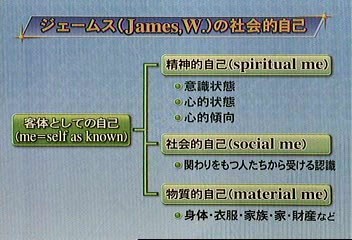

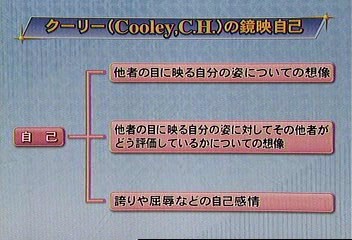

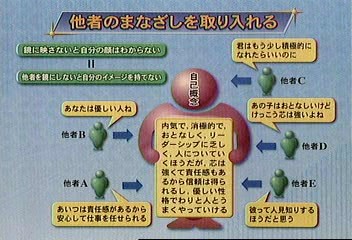

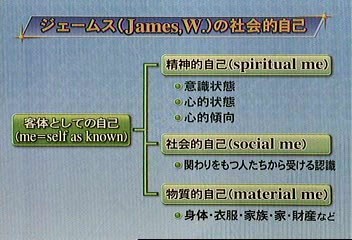

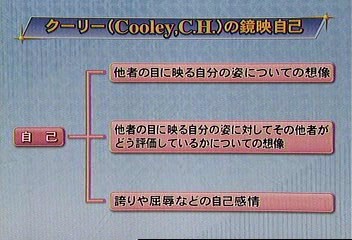

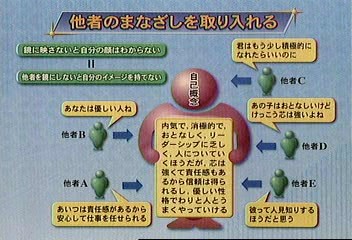

| 人からみられてる自己、他人に見せる自己 |

鏡映自己 |

|

|

|

|

| |

自分の中は他人に照らして分かる |

|

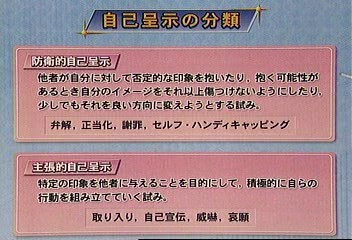

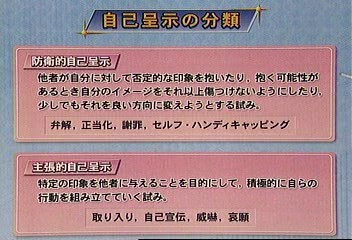

| 自己呈示 |

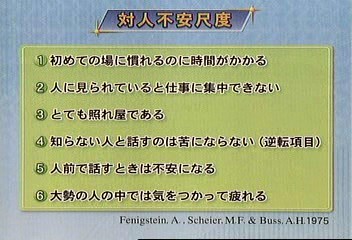

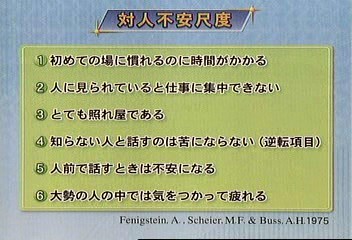

対人不安 |

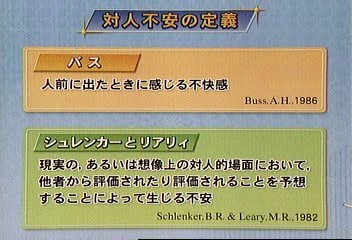

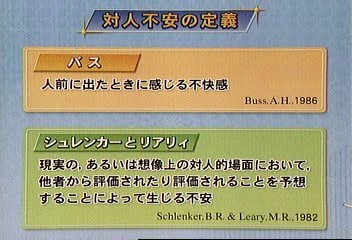

対人不安の定義 |

|

|

|

| 自己開示をしてるつもりが自己呈示になっていらりする |

|

|

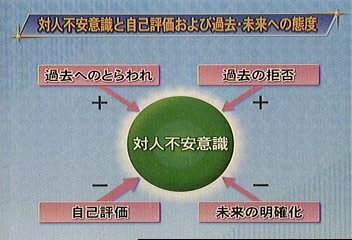

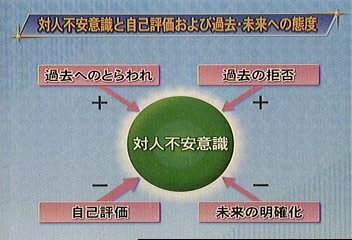

| 対人不安の原因 |

|

|

|

|

|

| 自己評価が低く、未来の目標が明確でない |

|

|

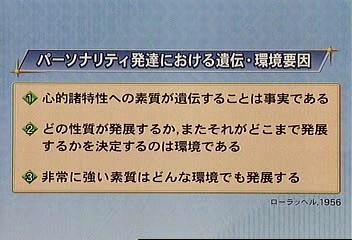

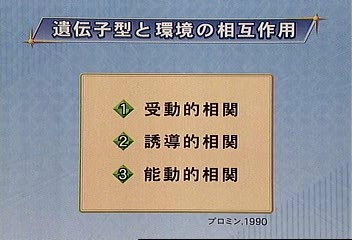

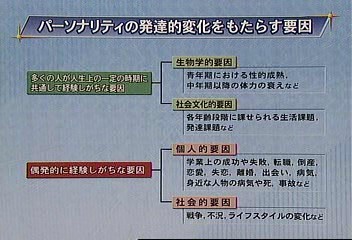

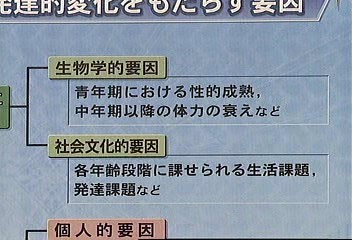

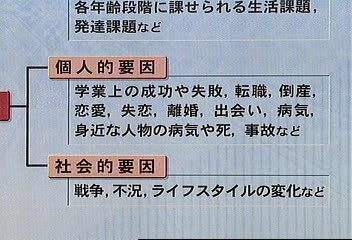

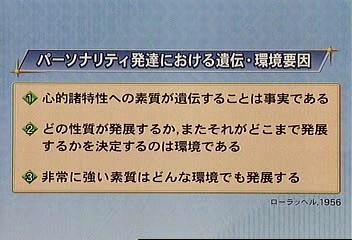

4 パーソナリティ発 達の諸要因

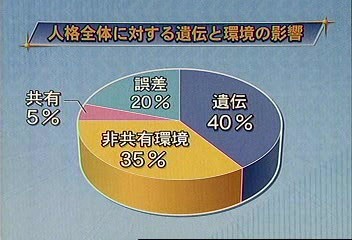

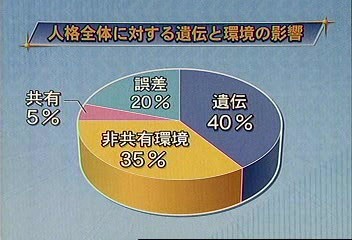

パーソナリティの発達を規定する遺伝的要因および環境的

要因については多くの研究が行われてきている。その中から 代表的な研究例や議論を紹介し、また遺伝とも環境とも言い がたい自己形成的要因についても解説する。同上同上

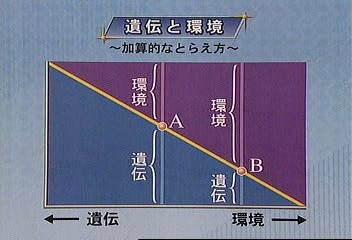

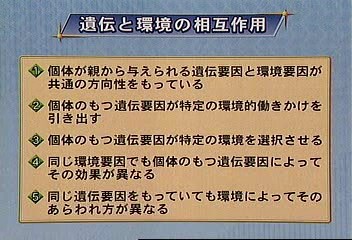

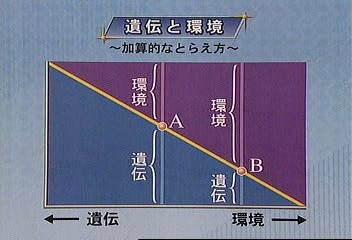

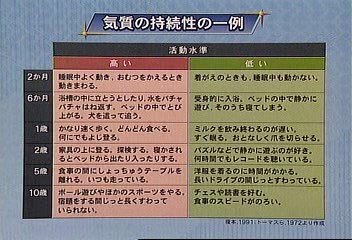

| 輻輳 加算的 |

加算ではなく、掛け算である |

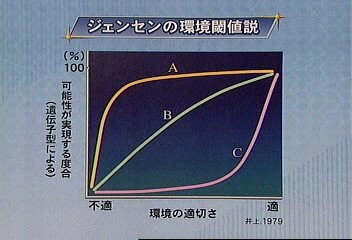

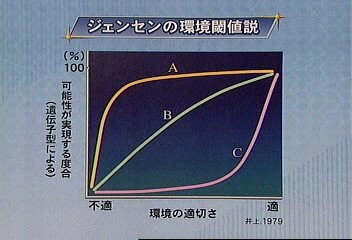

ジェンセンの環境閾値説 |

|

|

|

| 性質Aは遺伝6であるが、性質Bは遺伝4である。 |

|

|

| 家系研究法ー |

双生児研究法 |

養子研究法 |

| |

|

|

| ゴルドン:遺伝と環境の分離ができてない。 |

同じ遺伝子が環境でどうかわるか? |

生みの親にひているか?育ての親に似ているか? |

| 遺伝的行動研究法 |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| 日本人の遺伝子 |

|

|

|

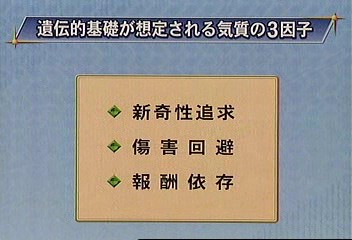

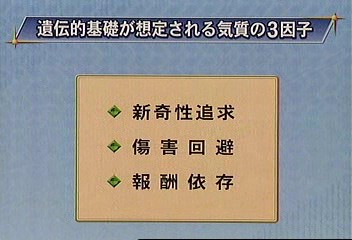

新規性を好むドーパミンは相関図にあるが、日本人は受容体を持つ人は少ない。

神経症はセロトニンのトランスポート相関図にあるか

不安傾向をもつ

日本的経営システムは、日本人なりの力を引き出せる。 |

|

|

|

|

この3つは別の遺伝子 |

| |

|

|

|

|

|

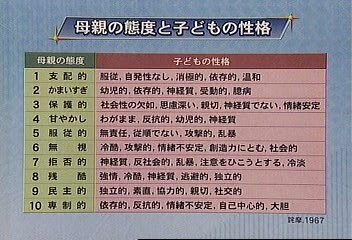

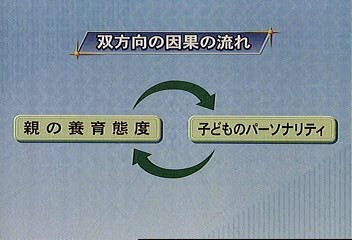

| |

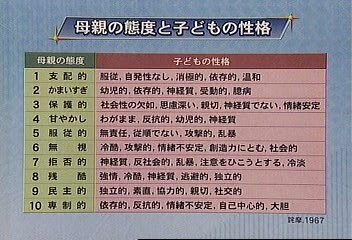

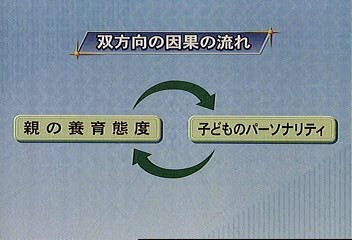

過干渉だから、こどもがそうなるのか? 子供がそうだから過干渉になるのか? |

|

| |

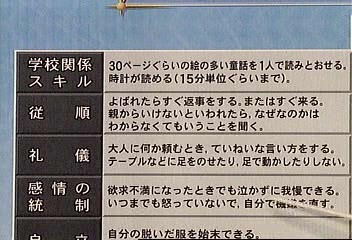

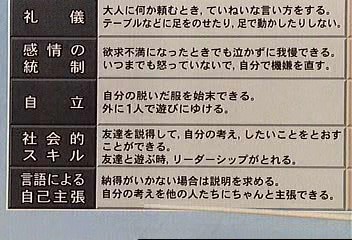

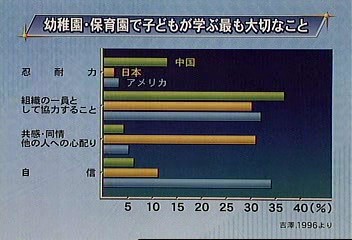

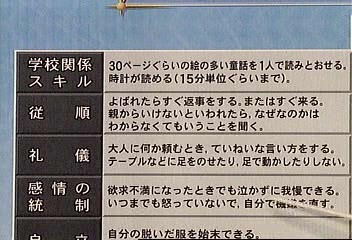

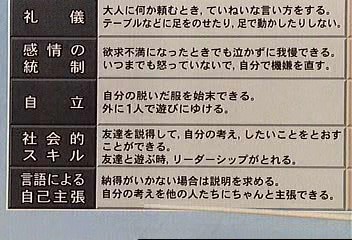

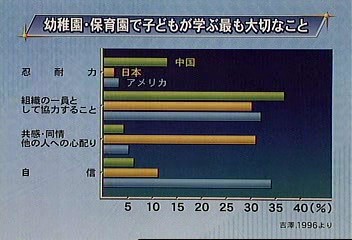

日本人の母が子に期待するもの |

アメリカの母が子に期待するもの |

|

|

|

| |

|

|

| 教育者が子供に教えること |

モデリング(他人から学ぶ) |

|

|

マスコミもある 風土もある |

|

| |

|

|

| |

|

|

|

遺伝子と環境によってのみ作られるのではない |

受身だけではなく、みずからの意思で作ることもできる。 実存分析のフランクルは人間は規定されているのは認めるが。主体的自己形成できるとした。

|

自分の意思で性格は作れる。思春期の自己嫌悪は、理想を立てるから。自分らしくとかも同じである。 |

| |

|

|

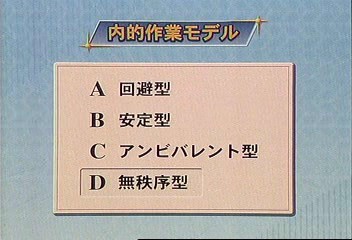

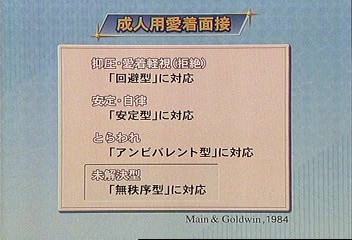

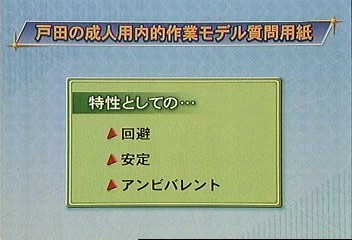

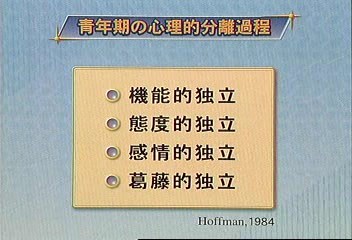

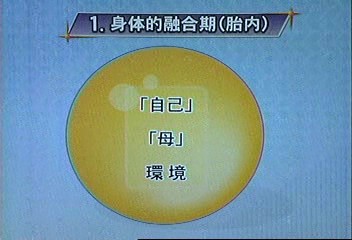

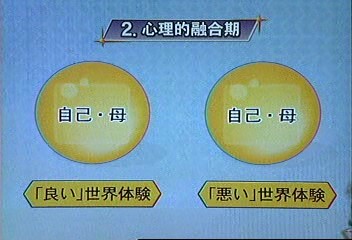

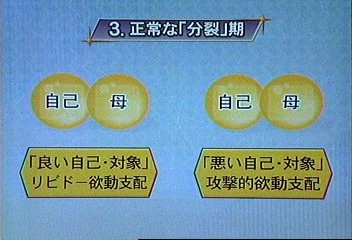

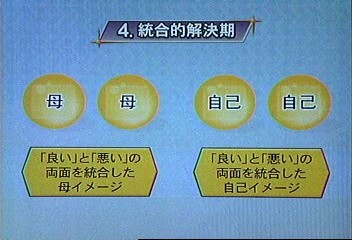

5 親子関係とパーソ ナリティの発達

人のパーソナリティの発達にとって親子関係は大きな影響

を持つと考えられている。発達初期の段階はもちろんのこと, 青年期においても,親からの自立を含め青年自身のあり方が

問われることになる。本講義では,これらの点について代表 的な理論を紹介したい。 岡田努 (金沢大学助 教授) 岡田努 (金沢大学助 教授)

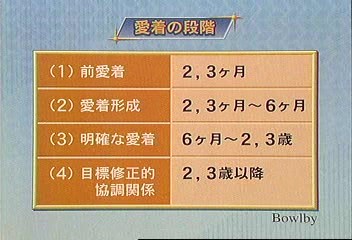

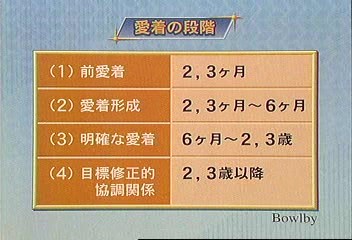

| 愛着 |

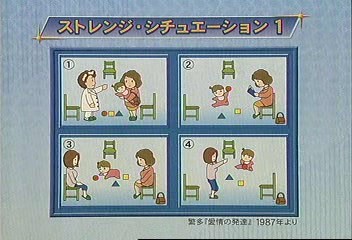

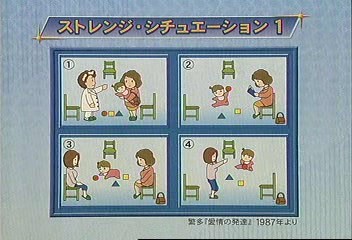

ストレンジ・シチュエーション |

|

|

|

|

| 人間は生物学的に早産である。これは精神もしかりである。 |

|

|

| 母子密着 |

|

|

| |

|

|

| 日本人は親との情緒的結合は最低。 しかし、独立心は低い |

|

|

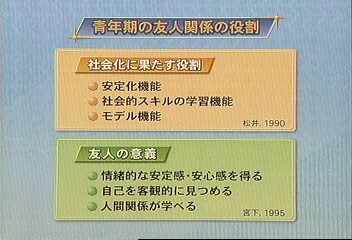

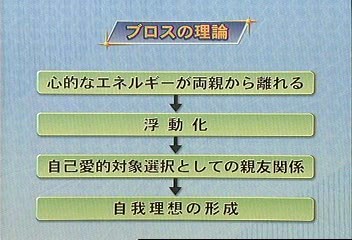

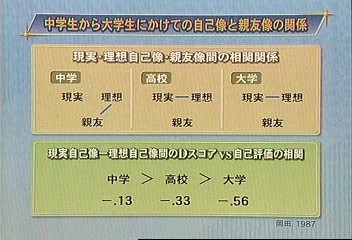

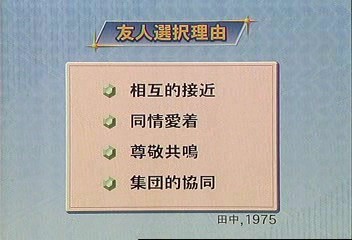

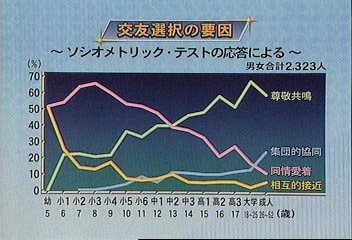

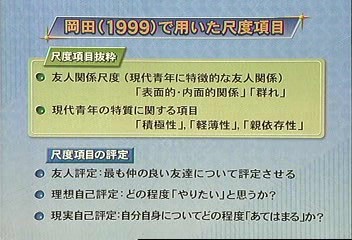

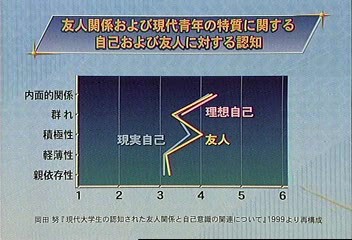

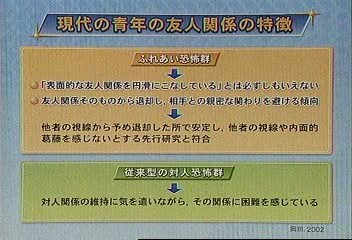

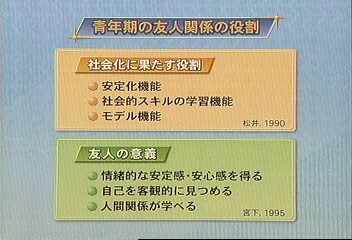

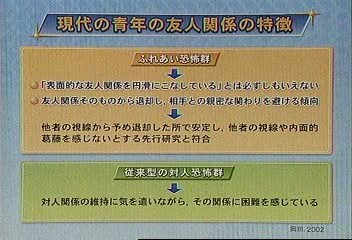

6 友人関係とパーソ ナリティの発達

親子関係とならんでパーソナリティの発達と関わりの深い

友人関係について取り上げる。児童期から青年期にかけて, 友人関係の質的な変容と,パーソナリティの関連についての 理論を紹介する。岡田努岡田努

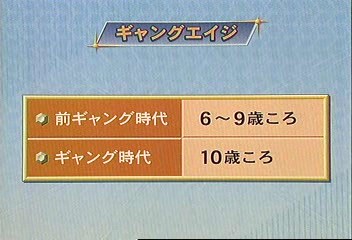

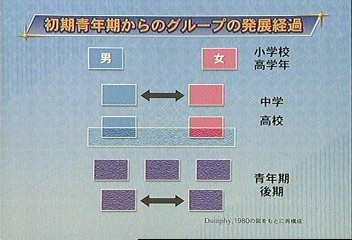

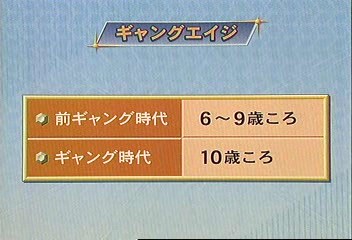

| ギャングエイジ |

|

前青年期(サリバン) |

|

|

チャム(CHUMーSHIP) 修正感情体験 |

| 興味が家庭から外へ。女の子のなかよし組もおなじ。 最近は、子供が少なくなり、ギャングもできない。 |

|

|

| 空想上の観客 |

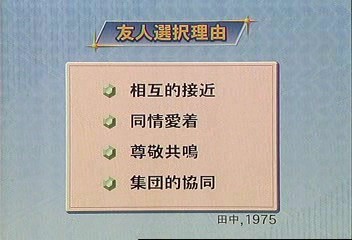

友人選択理由 |

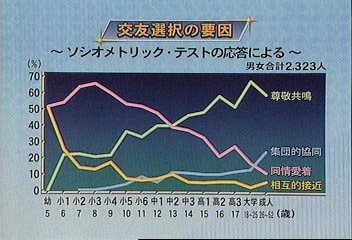

交友選択の要因 |

| 個人的寓話 parsonal table |

|

|

| |

|

|

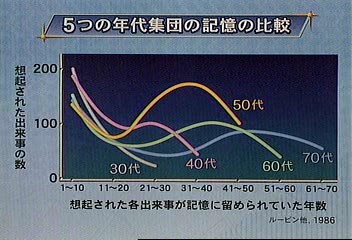

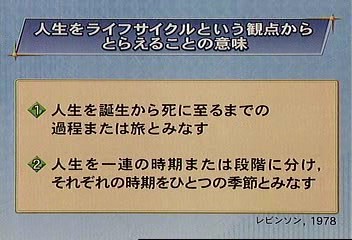

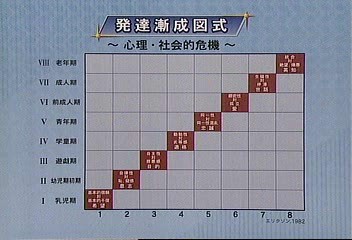

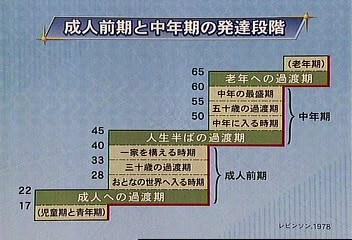

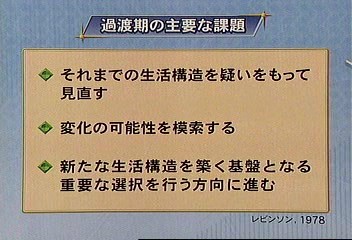

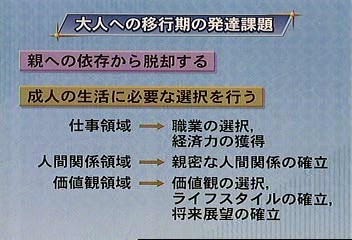

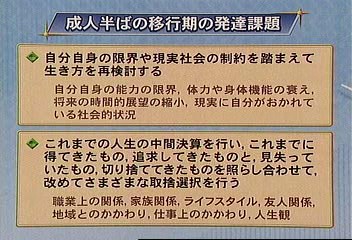

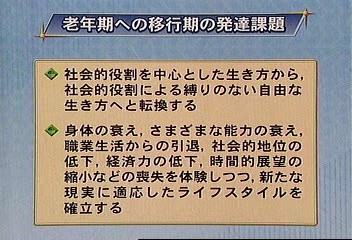

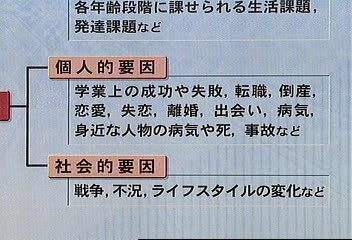

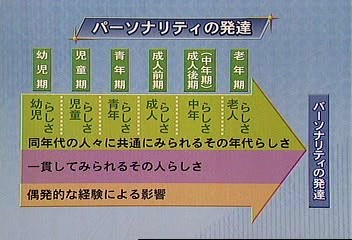

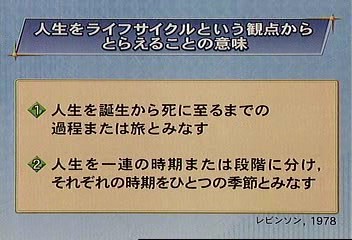

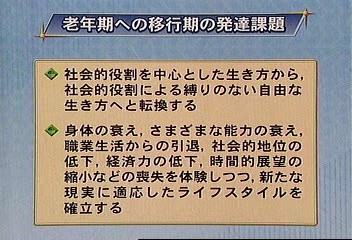

7

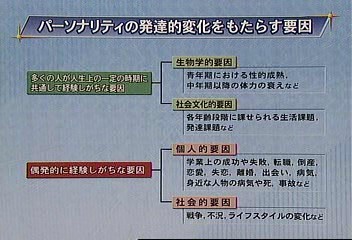

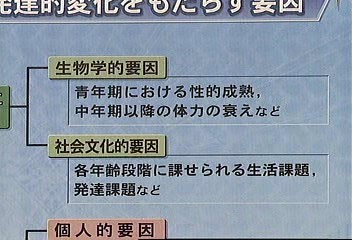

ライフサイクルと パーソナリティの 発達

人生の各ステージによって社会的に求められる発達課題が 異なってくる。私たちは、そうした社会的要請や期待に応え

るかたちで自己を形成していく。とくに問題となる移行期に 求められるパーソナリティの再編に焦点を絞って解説する。榎本博明榎本博明

| |

|

|

|

|

|

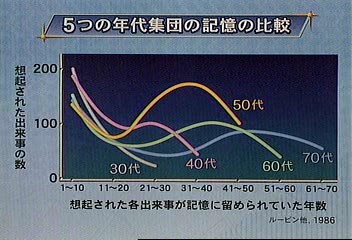

| |

|

レミニッセンス・ピーク:ライフイベントが年をとると低くなる |

| |

|

|

|

|

|

| 古いことは思い出せないが、10代のことは覚えている。 |

|

|

| |

|

|

|

|

自身を喪失して絶望するか?

それとも自由度の高さを喜ぶか。 |

それはこれまでの自分を受容できるかによる。

心の支えになる人間関係を築いてきたかなどにかかわるのだ。 |

| |

|

|

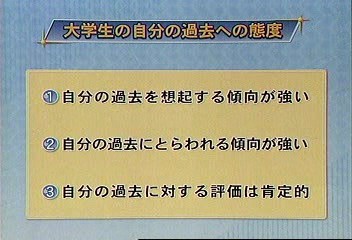

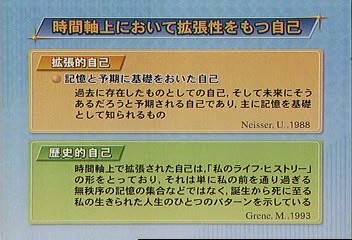

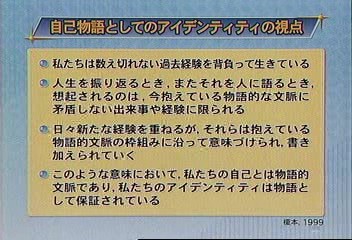

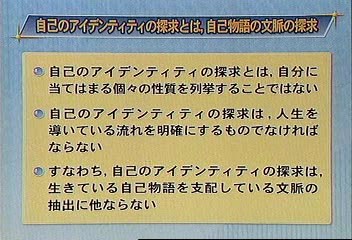

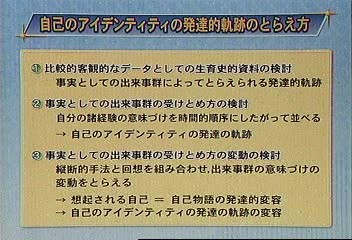

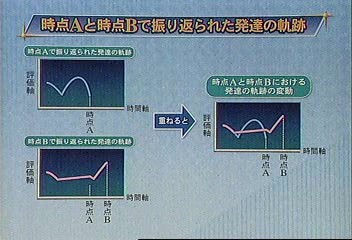

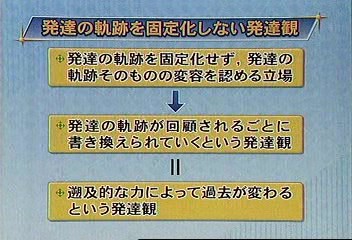

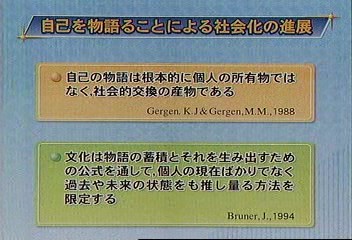

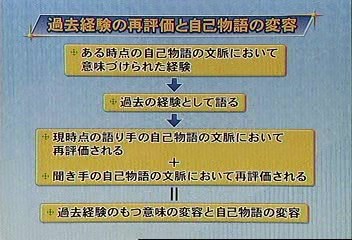

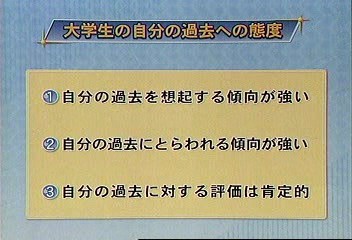

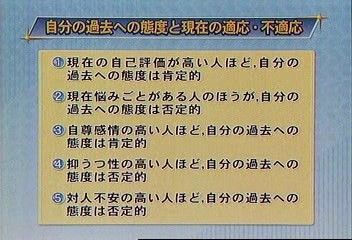

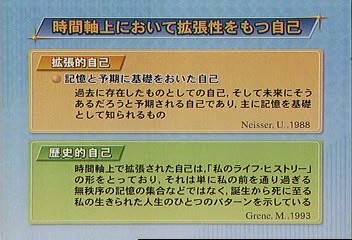

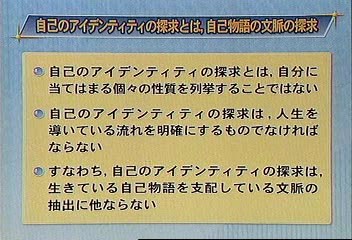

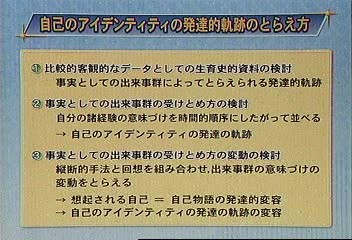

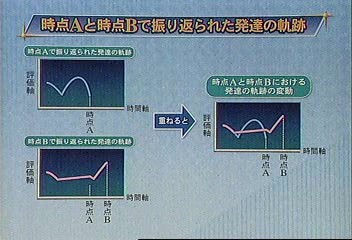

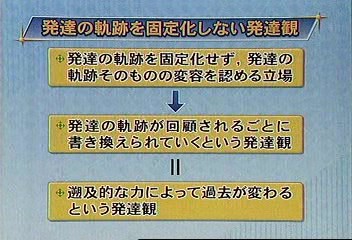

8 想起される自己と 自己物語 私たちは過去のさまざまな経験を抱えつつ現在を生きてい

る。時間軸上で拡張される自己は、記憶機能によって同一性 が保証されている。そうした自己の同一性の問題を自己物語

という観点から検討し、人生を導く自己物語の文脈というも のについて解説する。 同上同上

| |

|

|

|

|

|

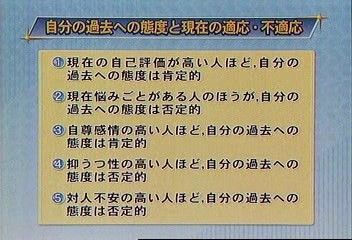

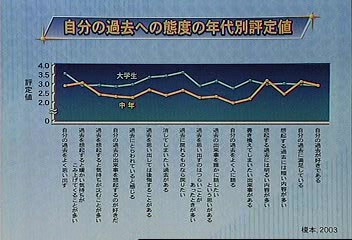

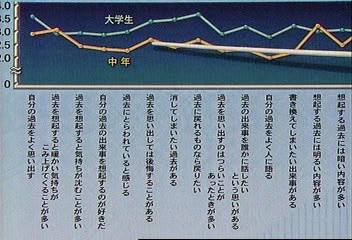

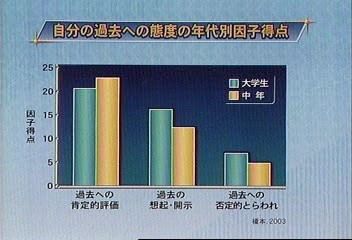

過去と現在の適応は関連がある。

過去への態度の中に現在の状態がある

|

| オールポート 想起される自己 自己中心軸に |

|

|

|

ナイサー 拡張的自己 |

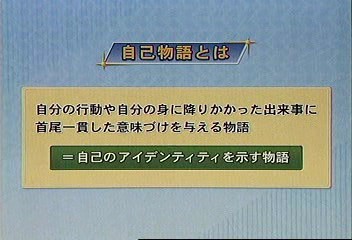

自己物語 |

|

|

|

|

|

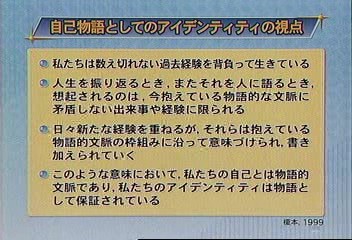

| |

アイデンティティーは物語の形式をもつ |

自己n |

| |

|

|

|

|

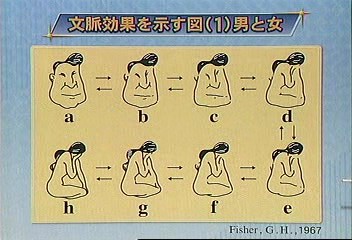

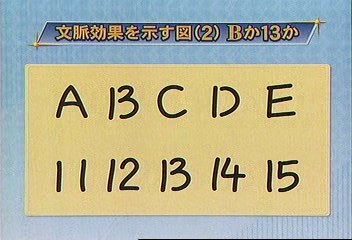

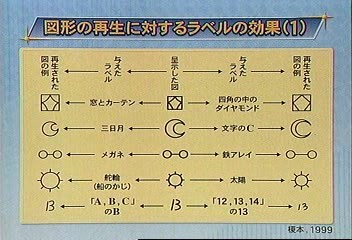

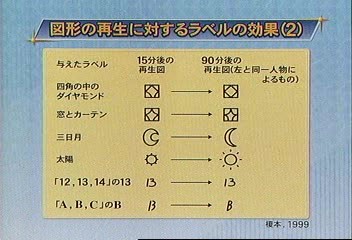

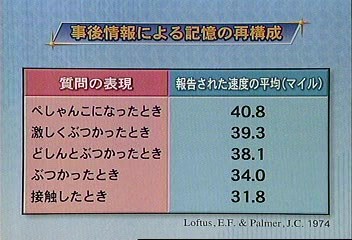

つまりここの意味は文脈によって決まる。よいが悪いかも言葉の捕らえ方で決まる。 |

| |

|

|

| 自分の過去の評価」 |

|

|

|

|

|

| |

漠然とでも選んできた過去を切ることはできない |

|

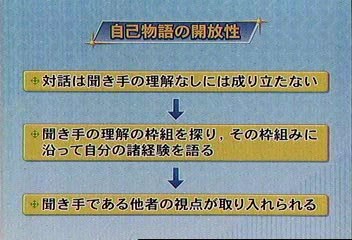

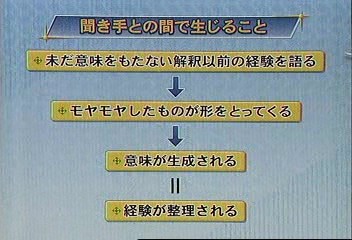

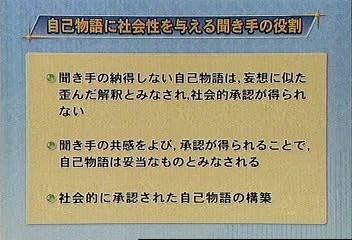

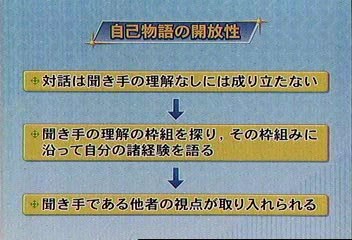

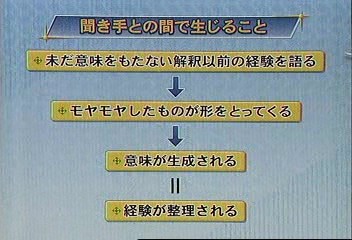

9 自己の変容におけ る語りの役割

私たちは他者との関わりを通して自己を社会につないでい

く。私たちの自己の社会性の基盤は、聞き手の存在にある。 自己の変革も他者に自己を語ることを通して行われていく。

そのような自己物語の心理学の立場から、自己物語法につい ての解説を行う。 同上同上

| |

|

|

|

|

|

| |

|

自己の解釈はクロノノジカルではなく、想起と解釈で変わる。この時点で自己物語になる。そこで過去は変えられる。 |

| |

|

|

|

|

|

| |

自分の経験を語ることで無数の可能性の中の意味が確定する。人に語ることが重要なのである。しかし、現代は語る場が少なくなった。カウンセリングが増える。 |

ふれあい恐怖群 |

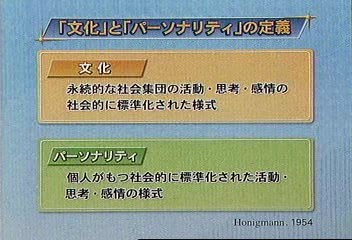

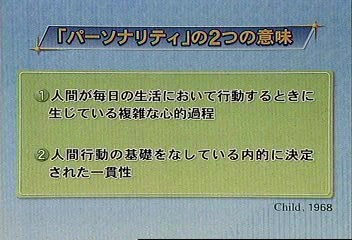

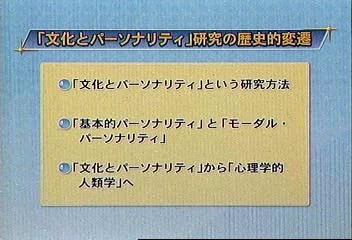

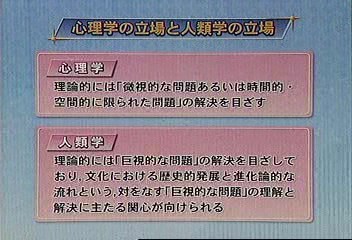

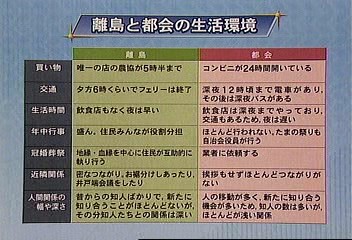

10 文化とパーソナリ ティ

パーソナリティ形成に及ぼす文化の影響は、さまざまな地

域における異なった文化が研究対象となるにつれて、重要な 要因であることが明らかになってきている。この講義では、

文化とパーソナリティについての理論の変遷と、現代におけ る文化的要因の意味について紹介する。 堀正 (群馬大学助 教授) 堀正 (群馬大学助 教授)

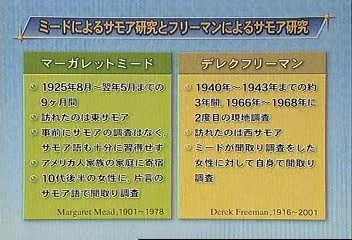

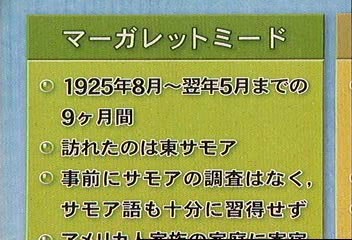

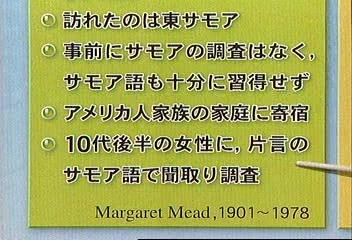

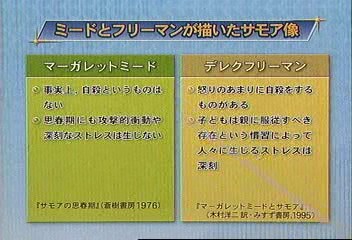

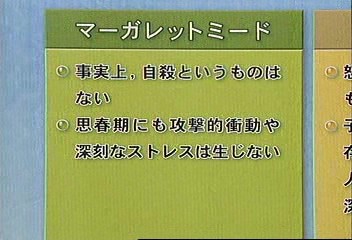

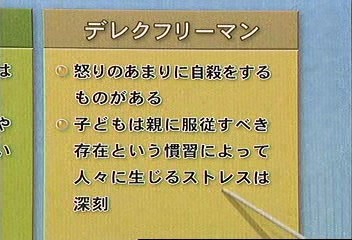

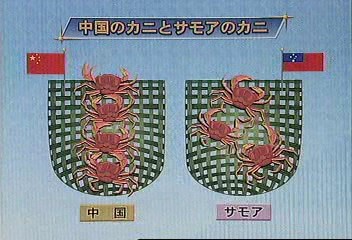

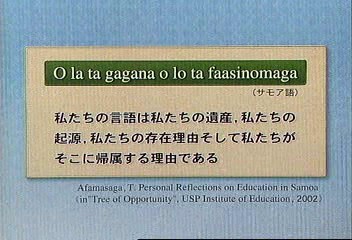

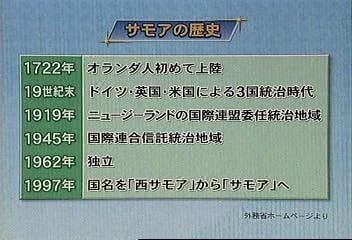

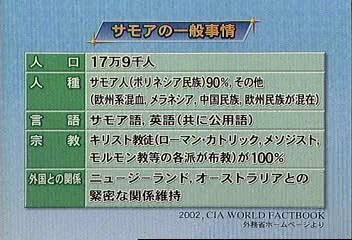

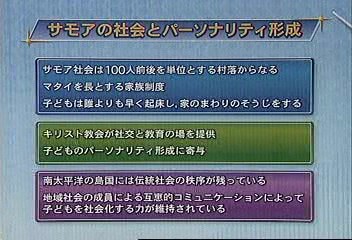

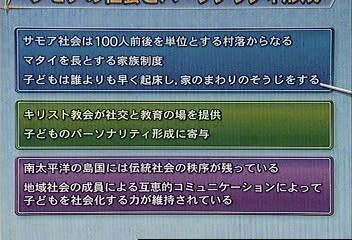

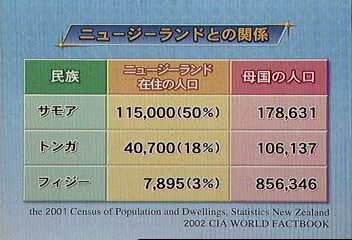

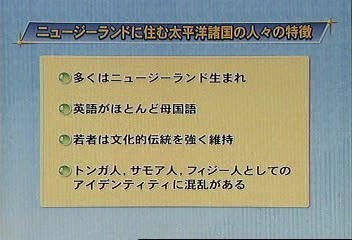

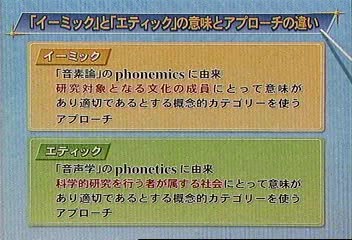

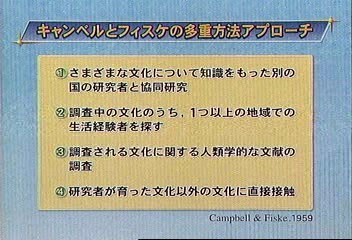

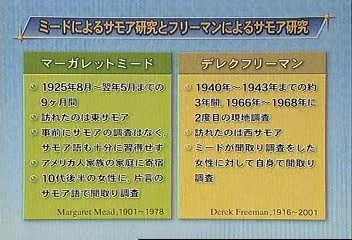

| サモア研究 |

|

|

|

|

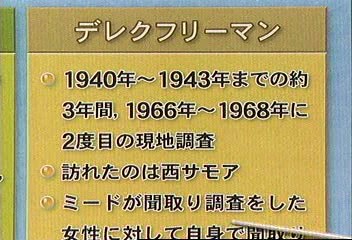

|

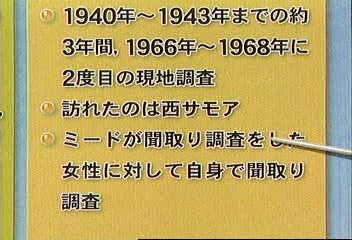

| |

|

|

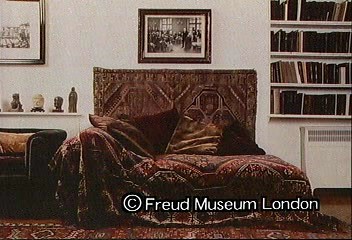

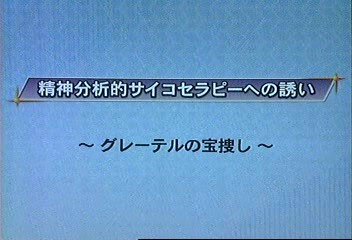

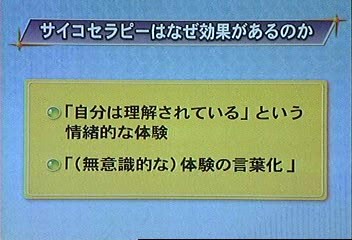

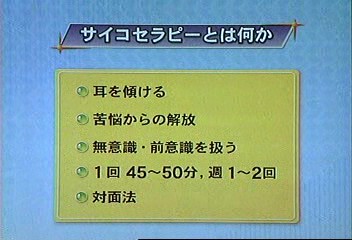

11 精神分析的心理療

法への誘い

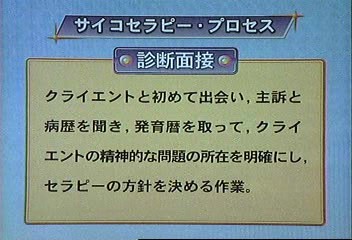

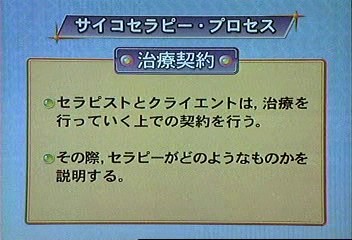

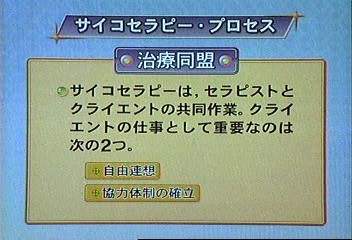

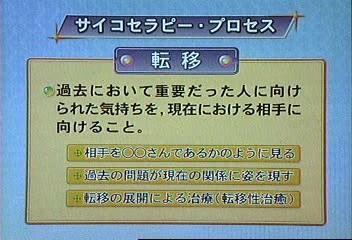

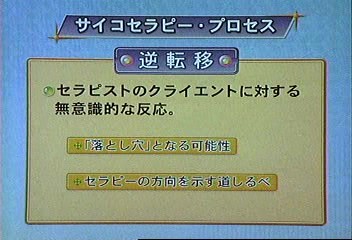

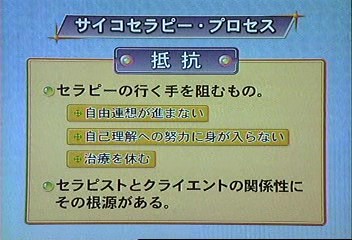

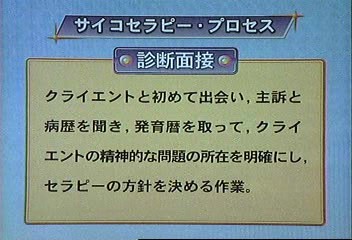

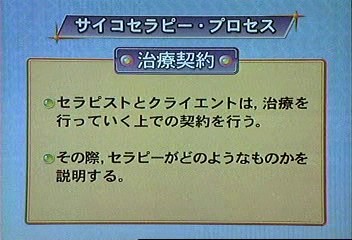

こころの悩みを抱えてセラピストのもとに訪れるクライエ

ントが、一回の面接、数回の認知療法で良くなる場合もある

が、より深い理解・洞察を必要とする場合も少なくない。そ

れを可能にする、無意識、転移、抵抗などの概念を軸とする

精神分析的心理療法を紹介する。

滝口俊子

(放送大学教

授)

丸田俊彦

(メイヨクリ

ニック教授・

慶応義塾大学

客員教授)

滝口俊子

(放送大学教

授)

丸田俊彦

(メイヨクリ

ニック教授・

慶応義塾大学

客員教授)

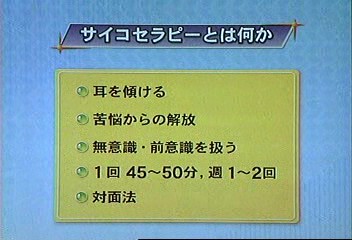

| |

ヘンゼルとグレーテル |

|

|

|

|

| |

グレーテルが18になって精神療法にきました。 |

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

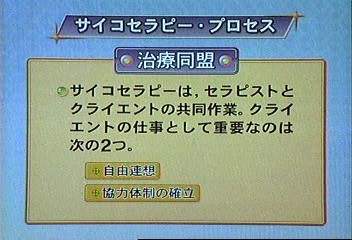

自由連想法

セラピストとの対話に煩わされないセッティングで、「自分」が「感じている」ことにじっくりと向かい合うやり方です。普段は意識しないでいる心にあえて出会います。そこで感じられることを自由にお話していただきながら、心理療法が進んでいきます。今まで気がつかなかった自分や心に出会うため、知的理解で得られない変化が期待できます。これを行うためには、いくつかの条件が必要となります。長く通い続けることを可能にする状況と動機の確かさ、心で生じていることを感じとる力、目標を達成するために待つことのできる力、心の中と社会生活とを分けて営める人格の安定性、です。週1回以上の通室が必要です。

対面法

セラピストと対面するセッティングで行われます。セラピストとの対話を中心に進行しますので、自由連想法よりは「考えること」に比重が置かれます。「感じていること」を重視して進めていくと、自由連想に近い効果が得られます。また「考えること」が重視されると、知的な自己理解が広がります。知的な自己理解と体験を味わうことをうまく組み合わせて進めていくことが大切です。基本的には週1回の通室が必要ですが、状況によっては隔週でも可能となります。隔週になると、知的な自己理解が優先されます。

|

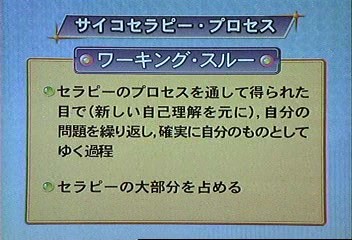

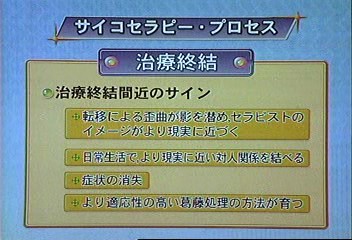

12

精神分析的心理療

法の最先端ーここ

ろの量子論ー

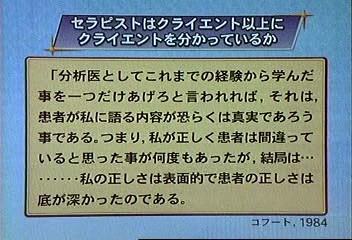

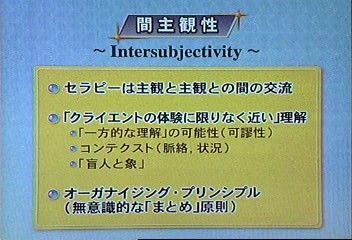

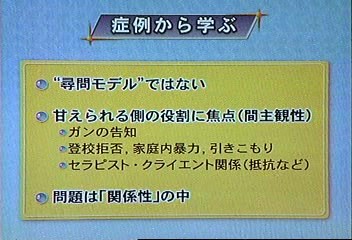

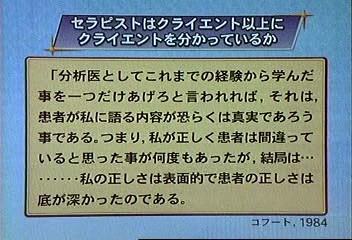

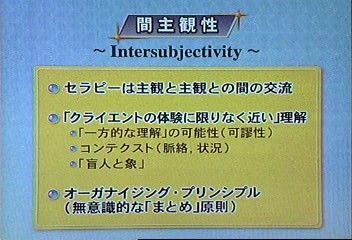

心理療法において、いかに努力しようと、いかに訓練を積

もうと、完全に相手の身になって感じ、考え、理解すること

はできない。可能なのは、「限りなく相手の視点に近づこう

と努力すること」であり、その努力が治療的に働く。丸田俊彦丸田俊彦

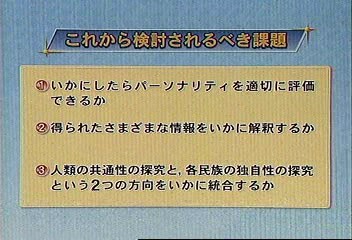

回テーマ内容

執筆担当

講師名

(所属・職名)

放送担当

講師名

(所属・職名)

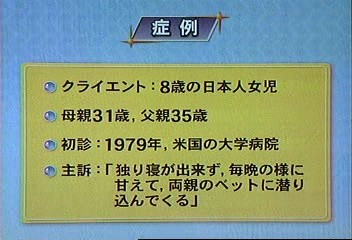

| |

|

|

|

|

|

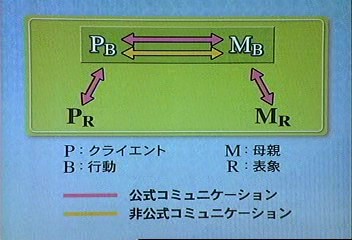

| |

|

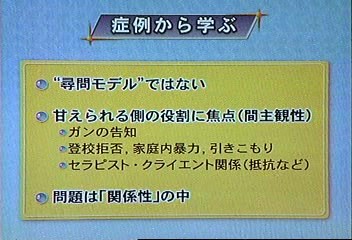

甘える側だけに問題があると思われるが、甘えられる側との関係も考慮にいれる。どうようにセラピスト自体も自分が分かっていない、クライアントとの関係性を考える。

盲人と像

オーガナイジング・プリンシプル |

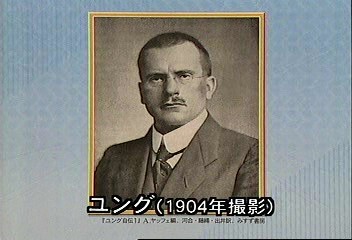

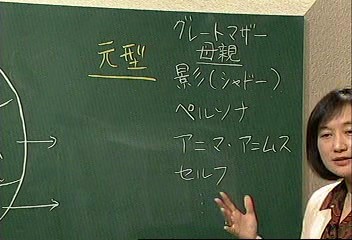

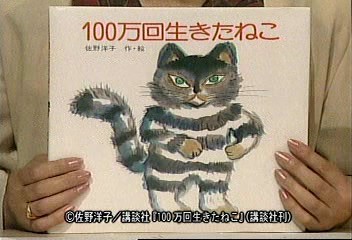

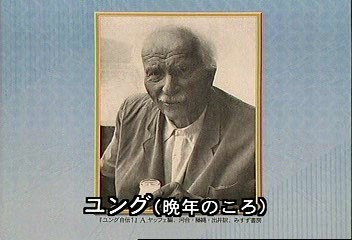

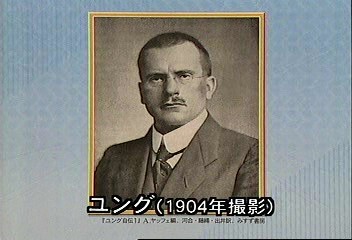

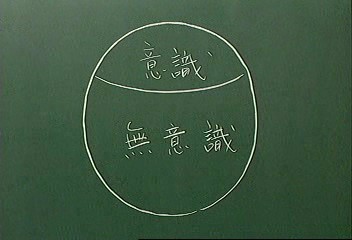

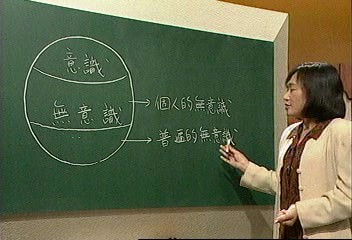

13 ユングの人格理論

ユングはフロイトといったんは意気投合したのだが、その

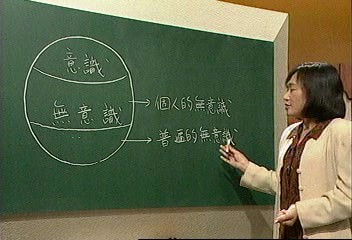

後考え方の違いを無視できなくなり、独自の理論を構築して いく。ユングの人格についての考え方を、「元型」や、「普

遍的無意識」といった概念をとり上げながら紹介する。 桑原知子 (京都大学大 学院助教授) 桑原知子 (京都大学大 学院助教授)

| |

|

|

|

|

|

|

最初はフロイトに師事したが、1)性に関する結びつけ2)無意識の理解の点で食い違い後に独立 |

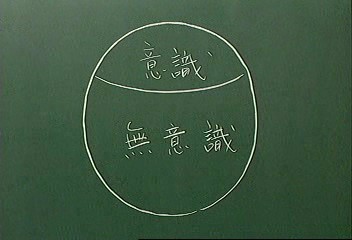

フロイトの無意識 |

ユングは無意識を個人と普遍に分けた |

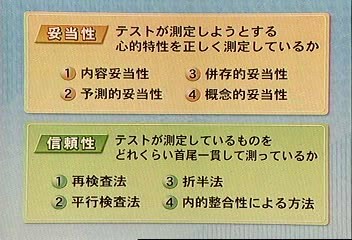

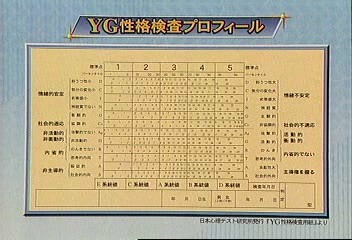

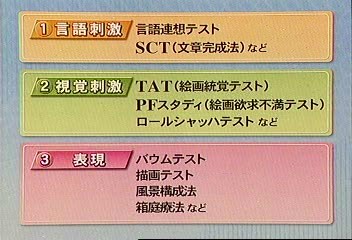

14 心理アセスメント 1

自分を知るために心理テストなるものが存在する。心理テ

ストにはどのようなものがあり、また、どこまで人格理解を 助けるのであろうか?この回では質問紙法とよばれる心理テ

ストを中心に紹介し、その扱い方についても解説する。同上同上

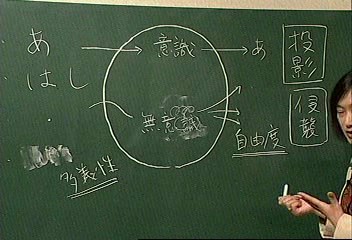

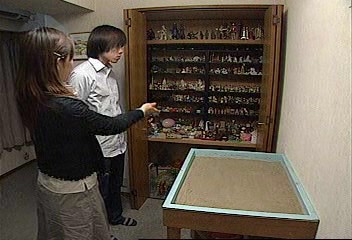

15 心理アセスメント 2

この回では「投影法」とよばれる心理テストについて主に

紹介する。心理テストにおいて重要だと考えられる、「妥当 性」「信頼性」の概念、及び、心理療法の中でどのように心

理テストが使われていくのかという点についても述べたい。同上同上